滑稽作家吉洛姆写的一篇小说中,几个姑娘议论舞会中的男客无聊,开口不离几句听厌了的套话:您爱听瓦格纳吧?

这倒正好可以为卡尔家信作个注脚:

- 到处都用同一个问题折磨人:您对瓦格纳的看法怎样?这个德意志普鲁士帝国的音乐家十分特别的地方是,他同夫人……毕洛夫……李斯特四个人一起住在拜洛伊特并且情投意合……真是想不出比这个家庭及其相互之间的宗法关系更合适的奥芬巴赫歌剧脚本(以上四字原文黑体)了。这个小家庭的趣事也可以用类似《尼伯龙根》的四部曲来表现。(一八七六年八月给大女儿燕妮的信)

就是此人,在上世纪奏响了贝多芬以后最吸引听众的音乐,可同时也制造了好大一阵聒耳的噪声。拥瓦派,反瓦派,大起纷争。偶像迷,朝圣狂,把一些“上智”和一大群“下愚”都卷了进去。难怪卡尔要发辛辣之言了。在那个复调性强烈的时代,此公更是个复调性强烈的人物,其人其乐都响彻了复调。

历史的喧哗早已销声,而余响依然不绝。前不久传来一条新闻,以色列为他的音乐开了禁。人们记起,反犹的此公写过《音乐中的犹太主义》,连门德尔松的作品他也见不得,害得当时尚未和他决裂的尼采不得不打消了一次同门氏有关的活动。想到后来的纳粹禁门氏之乐,倒门氏之像,则可认为,以色列人厌闻希特勒宠爱的瓦氏的作品是以直报怨吧?

瓦格纳竟会胡说他的论敌是犹太人。汉斯列克反唇相讥:“凡是他不喜欢的人他都愿意看作犹太人……对我说来,跟门德尔松和梅亚贝尔在同一柴堆上被瓦格纳神父火焚,将是一种光荣,可惜我不能接受这个荣誉。”(《论音乐的美》第122页)

年轻时从托翁《艺术论》中读到他看《指环》演出,不终场而去,我大为纳闷。几十年间断续听了他的若干重要作品,对其乐与人是喜是憎却仍一言难尽。

《黎恩济》未脱前人窠臼,未能使我对作者有多大敬意。《漂泊的荷兰人》、《汤豪塞》与《罗恩格林》虽然有了鲜明的个性也不曾使我着迷。按创作年代来讲,提前欣赏了《女武神的飞驰》,像看一卷浓墨重彩的工笔画。天上的风云雷电却神似人间的自然实景,虽听不出天马行空的规定形象,那循环往复地高奏着的主导动机倒叫人联想起中土神话中的雷车轰然驶过;气势宏大,元气淋漓,管弦艺术精妙,有它,还需要什么舞台布景呢!而它也不过是《指环》的一支插曲,那么整座大厦的巍峨壮丽自然更是令人神往了。

《林涛》是《指环》中的又一景。写齐格弗里特漫游林中的场面。托翁怫然离席,正是演到此处。我听《林涛》,觉得他大不该错过这样赏心悦耳的一篇音乐!不要说旧俄的史苏金,就连法国的树木诗人柯洛,恐也难画出这活的、会轻声细语的森林!我听了这篇音乐,信服作者有诗心画眼,有“自然之舌”,是大手笔!

《齐格弗里特田园诗》不属于《指环》而其意境与《林涛》相近,但更为深远。仿佛听得出有个景中人(作者)在沉思。可以想见这个人也并非一门心思追逐名利的。它像文艺复兴时代的画中景。听着又像是隔着暮霭遥望一片古意盎然的美景。

我对作曲家大有好感了!然而一曲《爱之死》才使我真正感受到他的魔力。

当年是从旧货摊上淘到这张唱片的。此曲原是《特里斯坦与伊索尔德》中一个唱段,改编成了管弦乐曲。全剧的前奏与《爱之死》合并演奏,已成音乐会常规。

这是一篇叫人不想多听的音乐、然而并非因为它没味道,正相反是太浓烈了。你不得不惊叹这“老狐”的伎俩的不凡。

托生于中土的我,自知所感受到的一定大大打了折扣。我们文艺中自古以来的国“情”多是温柔敦厚而不取激情。至于平民百姓,知赏的友人在谈搜集民歌一事时说得沉痛:“殉节是屈指可数的,殉情则罄竹难书。一首首的民歌小调深藏了不能计算的血泪……”可惜的是这点点血泪未能经过有情的作曲家提炼成深刻的乐章。伟大的忍从,太上的忘情,自欺欺人的大团圆,是不是大大淡化了我们的激情,以致我们会感到“特”剧这种音乐费解,逆耳呢?

我觉得,以表现激情面论,在我们曾接触的文学艺术作品中,这篇音乐能叫你体验到一种更深沉的震动。我常想对那些爱读激情文字的朋友说:听听《爱之死》吧!

“特”剧是与《恶之花》同时问世的。尼采说它是“化为音声的激情”。乐史家朗格在其《十九世纪西方音乐文化史》中斥之为“色情”。我并不觉得它已堕入恶趣。只要是严肃真诚的乐艺,那就不会让庸人获得低级趣味的满足,而一旦降到那水平,音乐之美还存在吗?

瓦格纳的高明也正在于他发挥了乐艺所特有的净化的功能吧。他将这篇从悲苦中追求极乐的“狂欢诗”发挥得淋漓尽致。从音乐中仿佛可以体验到恍惚、迷惘、战栗……昂奋、狂热等等层次不同的激情,而又都得到了高妙的艺术表达。

最有味的是,它的十月怀胎是乐在先而词在后。早在作剧之前三年,他已将心中浮现此剧的音乐一事透露给了李斯特。后来又给维森东克寄去几段谱子,仍是有乐无词。这部乐剧在他心中原本是一篇“无言歌”。——但这又不同于我们古来的倚声填词。

本来,言语道断,音乐开始。他这孕育过程却翻了过来。朗格和另一位乐史家朗多尔米都指摘此剧的剧词不行。但又说,其实也无须再去听那剧词了。

这部乐剧一面高歌炽热如火的恋情,一面却又是夜与死的颂赞。罗曼罗兰形容得好,它的音乐始终如悲风鼓浪,呜咽地拍打着。这是情天恨海,一望无际的灰色。行将没入更浓密的黑夜,然而那却是殉情者一心向往的安乐死。

太无生趣了,何堪多听!幸而我随后便听到他的《名歌手》,从“死之岛”回到了光天化日之下。

他是在营造《指环》四联剧的当中,忙里偷闲写出了“特”剧,紧接着又拿出与前两部作品迥然不同的《纽仑堡的名歌手》。此公胸中丘壑真令人莫测!《名歌手》全剧的精华浓缩在一篇十分钟可以听完的前奏曲里。这篇音乐的密度很大,高潮部分有五支主题交织出壮美的交响性效果,而又逻辑分明,不难领会。这叫人想起他为之极力宏扬的贝多芬,也可见他并非摇旗惑众的艺术骗子。

至于他毕生事业的丰碑,《尼伯龙根》,我辈凡人恐怕很难有路德威国王那样的耐性连听四夜,而不像托翁和尼采的中途退场的。人们今天宁肯赴音乐会去听听《林涛》、《女武神的飞驰》、《魔火场》之类选段的音乐,用自己的想像来“补景”,也不大想欣赏那舞台效果和成了乐队附庸的人声歌唱了。他要革旧式歌剧的命,因此在乐剧中不让剧中人自我倾诉,却絮絮不休地用乐队作旁白、评述,让乐队执行类似古希腊剧场中歌队的任务。结果是乐队夺了人声与诗歌的权,乐剧成了附以图解的交响乐。人们不是可以索性撇开舞台,只听那精彩的旁白吗!而他精心设计的地下乐池,原为了不让乐队干拢观众的视觉的。有人说这传递主要信息的管弦乐是今木偶剧的操纵者,同时又是个旁观者。而这种种又是他这个歌剧革命家的自相枘凿:原鼓吹以乐救诗,从而创造出完美的综合,结果来了个矫枉过正,反而把诗、剧降为附庸了!

这也可以说明,为什么我们只听音乐便认识了他,用不着去拜洛伊特朝圣了。但要真赏其乐之味,又不可不听、不想其对立面。而瓦氏的“参照系”也真可谓多矣。首先想到的,自然是尼采于偶像的黄昏中突然耳朵为之一亮,看到了救星的比才。

说实感,要论宏大深沉,比才难与瓦格纳争个高下,然而最可贵的是那一种暖呵呵的人间味,虽是我们异邦人也不觉其隔膜的,和《特里斯坦与伊索尔德》不同,以别一种激情取胜的《卡门》固然如此;《阿来城姑娘》中则有更其朴素无华的一往情深而并不流于廉价的温情脉脉。听瓦格纳的音乐,有时像庄严端丽的大理石雕塑,手触是冷的,一旦激情喷涌则又像病人高烧升火了。比才的歌剧、戏剧配乐与唯一的一部交响乐,却是健全的生人肉体中散发着的体温。

然后就会想到勃拉姆斯这另一个对立面了。粗听之下,此人似比瓦氏冷面冷心,其实他是古典其面浪漫其心,无怪瓦派人士攻他是伪君子了。尼采在前偶像面前转过身去以后,并不就认敌人之敌为友,反而一箭双雕地嘲弄道:“他尤其属于某类不满足的女子的音乐家。再往前五十步就会遇到女瓦格纳之徒(正像在勃拉姆斯五十步之外能遇到瓦格纳一样)。”(《悲剧的诞生》第314页)这比起瓦格纳忠实信徒肖伯纳讥讽勃拉姆斯的语言还要来得尖刻。

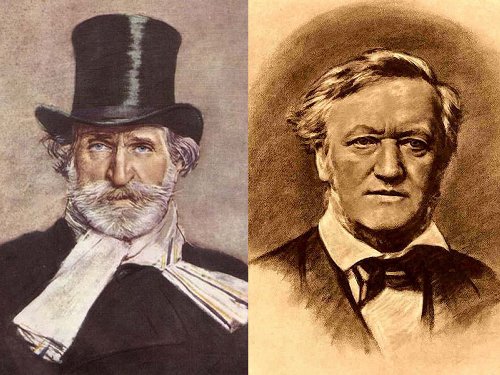

第三个重要的对立面非威尔第莫属了,他也是歌剧大师。朗格在其乐史中将以上三人来了篇合论,题为《反潮流》。他们反的是音乐过分文学化、哲学化的浪漫主义之潮,自然也是同瓦派大唱反调了。朗格要人们留意,这三人不但和瓦氏不同调,三人之间又多么大异其趣。

这可不正像听一篇奇妙的复调之乐!实际上还可以听到更为纷纭的复调。只消想一想柴可夫斯基同瓦格纳、勃拉姆斯这三家之间的分歧也就够了。他是既不想追随拜洛伊特的大宗师,又受不了那位“第十交响乐”的作者。他认为后者是“力求有深度却缺乏真正的深度”。这与尼采所见略同:“(勃拉姆斯)的创作不是出于充实,他(只是)渴求充实。”而这互相鸣鼓而攻之的两大派又都鄙薄柴氏。他那部小提琴协奏曲当时就被他们看成俗不可耐不屑一顾。总之这些心灵巨匠们似乎互相成为返光镜、回音壁,也为后人读乐读史提供了丰富微妙的和声。

瓦格纳的拿手好戏是用“无终旋律”精心编织他的那些乐剧。历史也像是无数支无终旋律织成的流动变幻的大网吧?以瓦格纳为主角的“奥芬巴赫闹剧”也不过是其中一段插曲而已。但尼采说:“受他诱惑的绝不只是精神贫乏之辈”。诚然!这又是夫子自道。然而曾中“瓦毒”极深的他,能如此猛省,戒毒,倒戈,为同病者消毒,好像古今无第二例;虽然有些过头。

“歌剧革命”、“未来艺术”, 当年甚嚣尘上,后来只是在乐史上大书了一笔。今人看得如痴如醉的歌剧,很多还是他不以为然的传统节目。他并未独霸舞台,不过也被供进了古典的殿堂。

像他这样集诗、乐、剧等多才多艺于一身的“巨人”,近代是不多见的。但“巨人”又有浮夸性。还是听超人哲学家怎样讲:“他的艺术端给我们的第一样东西就是一枚放大镜……一切都变,大了,他自己也变大了。”

《宽容》的作者对此人却不肯宽容:“当你阅读他的剧本时会感到这是很糟糕的东西……但在演出时其音乐如此有说服力、诱惑力,一般血肉之躯是抵挡不住它勾引的魅力的。出了剧院吃一片三明治喝一杯啤酒……才苏醒过来恢复常态。”(《人类的艺术》)处于法西斯瘟疫大流行之际,房龙甚至说什么这种音乐将为人类造成灾难。这种预测并未应验。然而我每读“二战”史总容易在心中响起这种忽然变得异常可憎的“配音”。希魔有个亲密战友斯佩尔。此人的回忆录值得一看。其中有关希特勒与瓦格纳的音乐的事抄不胜抄。每逢拜洛伊特音乐节必到的天字第一号贵宾就是嗜杀成性的大独裁者,而他像是真的嗜爱瓦格纳之乐,崇仰其人,同瓦氏后人亲切友好。这不能不在恶心的同时也引起许多无结论的思索。

生前获得青年王子的知遇,那是一段佳话;身后又大受一个混世魔王的垂青,幸乎否耶?

这却让我可以搭到另一个话题:瓦氏魔力并不局限于舞台与音乐厅。论者以为,像他这样的深有影响于文学的,近代还别无余子。那时节,波德莱尔、魏尔伦、马拉尔美、肖伯纳等都是响应他的艺术主张的。而在创作内容、手法上同他的音乐有着明显的联系的,要数普鲁斯特与托马斯·曼了。人们说,甚至不妨把《追忆逝水年华》拟为一部巴黎沙龙的《指环》,二者的构思都是那么庞大、错综,而又精雕细刻。小说中众多的“动机”、“主题”微妙地隐现交织,也叫人想到瓦氏的乐剧。但是这位法国人的“拟瓦格纳风格”只是印象主义的、下意识的;另一位德国大师却意图在自己的史诗中表达他对德国的内在精神与音乐之间的关系的认识,甚至认为,瓦氏之作早就预兆了后来的德国悲剧。德国成为法西斯那合乎逻辑的结局正乃发轫于瓦氏云。这似乎又说明房龙的优心忡忡不是无端而起了。

带着《艺术论》中唤起的疑团,几十年来听其乐,寻其事,我终于觉得:我爱其乐而憎其人。爱其乐,有的不爱,最后那部《帕西法尔》的中世纪气味更叫人可惜他“晚节不终”。憎其人也不忍全盘否定。

作为这篇杂曲(Pottpouri,或译“集成曲”)的尾声,我要推荐他的一篇杰作,每一个爱乐者不可不听的《浮士德序曲》。我同它相识恨晚,一听之下便被一种真正杰作所具有的灵气打动了。后来读到柴可夫斯基的评论,深庆自己并未“谬赏”。从来取《浮士德》为材的音乐多矣,但世人只能不太满足地听听古诺、柏辽兹与李斯特等的作品而遗憾于贝多芬想写却未曾实现。瓦氏一生中竟无暇写出一部成熟的交响乐——也可说都写进乐剧里去了。此作是原想写的《浮士德交响乐》之一章,可说也是一部“未完成”。未完成也罢,作为诗剧的一种“音译”,我觉得最好理解,是有如沉思也令人久久沉思的音乐。

天才人物,中国人说若有神助,西方的说法是魔附其身。帕格尼尼、浮士德都是把自身卖给了魔鬼的。我听《浮士德序曲》,一面感受着房龙所云的难以抗拒的魔力,同时也想着作曲者瑰奇的一生。信徒尊之为神,恶之者视为魔鬼,简直是个亦神亦魔的人物了?这便大大加浓了这篇音乐的弦外的和声!

原刊《读书》1992年第5期

京公网安备 11011402011520号

京公网安备 11011402011520号